(左から渡邉さん、出村さん、河合さん、川西さん)

「みらいのたからばこインタビュー」は、出展企業の方々や、イベントを応援してくださるみなさんの生のお声を直接伺い、記事化したコンテンツ。

想いを持った素敵なみなさんとの出会いから、今に至るまでを「みらいのたからばこ」広報・ライター小菅がお届けしていきます!

第三回の今号は、産学連携としてゼミで学生プロジェクトメンバーとしてご活躍いただいた、現役大学生の視点から、企業との共創体験で得たことや、親子の参加者と対峙して感じた感想など、「みらいのたからばこ」を存分に語っていただきました!ゼミを担当されている目久田准教授にいただいたお声とともにお届けいたします!

自分たちにできることは何か?を問う体験

今回、お話を伺ったのは、心理こども学部こども教育学科の当時3年生(イベント参加、インタビュー時)4名。「準備段階の苦労や工夫したこと」「思い出」「体験を振り返って今思うこと」を中心にお話を聞かせていただきました。

学校の会議室での合同インタビュー形式ではありましたが、インタビュー冒頭は「何を聞かれるんだろう」と少々緊張した面持ちも、プロジェクトを現場で実践されてきた学生さんだけあって、さすがの柔軟性。一人が話し始めると、次々と当時のことを思い出して、たくさんの気づきを教えてくれました。

一様にして聞かれた声としては

「私たち学生の声や、提案、アイデアは、果たして本当に役に立つのだろうか?」

という漠然とした不安。

こども教育学科3年(当時)の川西美季さんは、

「関わる会社がどんなことをされているのか知り、また、どんなものを作り上げたいのかを聞き、こどもの気持ちになって考えたとき、こどもは何が嬉しいのかを考え、アイデアを複数出すことがなかなか難しかった」

と語ってくれました。

出村彩乃さんは、

「どのような企画をすればこどもたちがお仕事に興味を持ってくれるのか、という事について考え、自分たちのこどもの頃を思い出して考案するよう工夫した」

と、振り返ります。

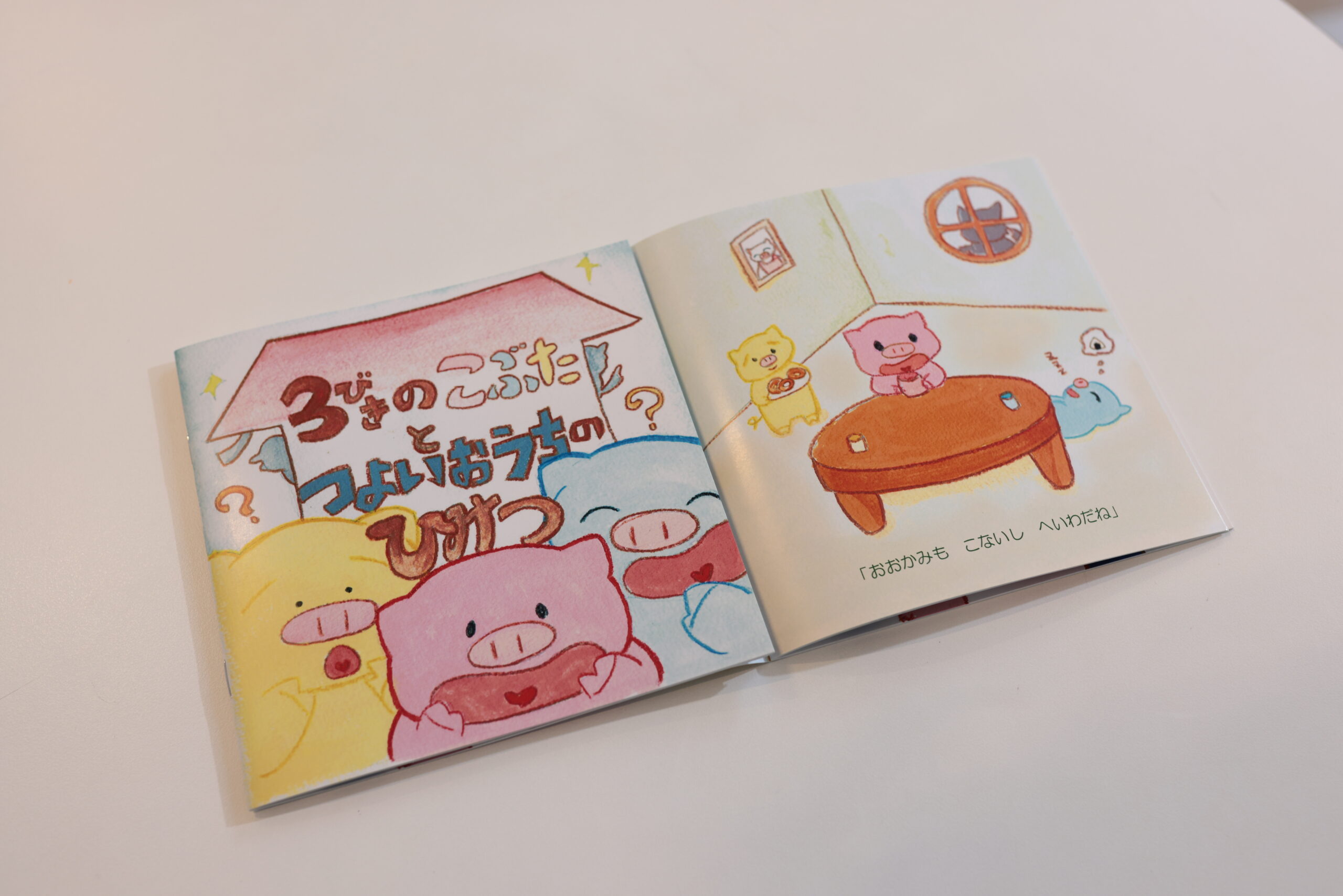

「お仕事の内容を伝えるための絵本の作成を行った(出村さん)」

という絵本の装丁。メディアにも取り上げられるなど注目が集まった。

渡邉なごみさんは

「企業さんも正解がない中で、私たちもどう向き合ったらいいのか曖昧になっていた部分があるのですが、アイデアの数で勝負して企業さんに判断してもらおうと思いました。アイデアの反応から、まだ足りなさそうだなと思ったときは、こども教育学科として数多くの保育実習に取り組んできた経験を活かして、こどもの視点はこうでしたよ!といった雑談を通じて提案したところ、納得感を持ってくださいました。大人とこども、ちょうど中間地点の役割を担うことがお役に立てるのかなと感じました。」

と振り返ってくれました。

出展企業サポート、経験したことがない仕事。

そうしたはじめての体験の場で、参加してくれる親子の笑顔のためにできることは何か。

「みらいのたからばこ」では、答えのない問いがそこかしこに散りばめられ、試行錯誤をくり返し、時には戸惑いながらも対話を通じてお互いが理解し、成長していく。

そんな企業と学生の関係が垣間見えるようでした。

「働く」のイメージが変わり、やりがいを考えるきっかけに

そんな中、彼女たちにとって改めて「働く」を考え直すきっかけにもなったという嬉しい言葉も頂きましたのでご紹介します。

出村さん「社会人は朝早起きをして、遅くまで頑張って、という忙しいルーティーンが始まるんだろうなっていうイメージがすごく強いのですが、携わらせていただいた企業の社長さんがすごく楽しくお仕事をしていらした印象がすごく強く残っていて、会社やお仕事に対してあまり固く考えすぎなくてもいいのかなと経験を通じて思えたのと、やっぱり自分の好きなことをやられていると、大人の方もすごく輝いて見えるなと素直に思いました。」

川西さん「関わった企業さんと打ち上げをして、仕事の話や将来の話、昔どんな仕事をしていたのかを知ることができ、会話をする中で将来の不安が軽減しました。」

自己分析をし、成長の場にも

河合さん「2日目に整理券のブースを担当した際に、行列ができていたこともあり、他のおしごと体験の時間も考えたり、こうすれば間に合うだろうなどいろいろ思考錯誤しながらできて、大変な仕事ではありましたが、すごくやりがいを感じました。」

「私は結構あたふたしてしまう性格なのですが、きっと社会や世の中に出るタイミング、もっと大人になっていくタイミングでは、相手のために何ができるか、こういうサポートならすぐできるななど、正解かどうかは分かりませんが、目の前でどんどん判断しなければならないことがあって。そういう時間を過ごすことで、自分でも気づいていない対処する力や、対応・適応能力が磨かれている実感があって、きっとこの経験が役に立つ!という思いがやりがいにつながったのだと振り返って思います。」

学生にとっての「みらいのたからばこ」とは

様々な難しい局面を体験しながらも、やりがいがあったと感じる「みらいのたからばこ」での産学連携では、みなさんにとってどんなものだったのか、やや抽象的な質問に対して、河合さんは、

「こどもの笑顔を生み出す場所だと感じています。スペースがないところでひとつのものを(参加しているお子さんが)作ることに対して、そばで見守っている側としては“すごいワクワクしてるのかな?”とか“こうやって作るのかな?”とか、たくさん考えたり思ったりしながら向き合っている様子がよく伝わってくるんです。

そこからきっと笑顔も生まれるのかなとか、できた時にお母さんに見せる顔とか、企業さんにこうやってできたよとか。すごいね!と言ってもらえている姿を見た保護者の方の笑顔とかが見れたことが、今思うとものすごく良かったなって。これは“みらいのたからばこ”だからこそ得られた経験だったと思います。」

出村さんは

「こどもだけではなく、大人も学べる場だったなと。こどもたち自身の将来の選択肢も増えますし、その保護者の方も仕事を知ることでこどもに与える選択肢も増えるなと思って。

私たち学生は企業さんと関わることで、自分たちの将来のビジョンや視野を広げて考えることができるいいきっかけだったなと思います」

と、企業との接点で自分の可能性が開いていくことを伝えてくれました。

川西さんは

「こどもの笑顔を引き出すのが本当に好きなんだという部分、また自分の苦手な部分を知るいい機会になったと考えています。そこに向き合えたおかげで、改めて今後自分の進路にこうしたい!という意思が、この経験を通じて強くなりました」

と答えてくれました。

最後に渡邉さんがまとめてくれました。

「こどもたちのみらいだけではなく、私たち学生も影響を受けてみらいを考え、企業の方も影響を受けてみらいを考える。そして保護者さんも普段知らないお子さんの表情を見て、その喜びを私たちに伝えてくださったりすることにより、本当に言葉通り、みんなの“みらいのたからばこ”なんだなと思いました。」

指導者からの視点として

梅花女子大学

心理こども学部 こども教育学科

目久田純一 准教授

「みらいのたからばこ」協力に際しての想い

「みらいのたからばこ」のボランティアに協力させていただいた理由は、学生たちに、社会で活躍しているたくさんのおとなたちと一緒に協働する経験をしてもらいたいと強く思ったからです。

大学生の間に社会の様々なところで生き生きと活躍しているたくさんのおとなたちと出会い、生き方や人間性に関する見聞を広げることが重要だと思っています。

それらは大学生にとって,現在のアイデンティティを構築する材料になるだけでなく、社会に出て10年後、20年後にアイデンティティを再構築するときの貴重な材料にもなります。

「みらいのたからばこ」に参加することで、表面的な知識や技能よりも、より深いところに影響しうる経験を学生たちに提供できる、と考えました。

最大の魅力は、大学生にとって普段出会うことのできない人たちと真剣に、楽しく、創造的に協働、交流できること。

学生インタビューにもあるように、働くことやおとなになることに対してネガティブな印象を抱く若者は少なくありません。おそらく私も昔はそうだったと思います。

しかし、世の中には素敵な人たちがたくさんいます。特にみらいのたからばこには、仕事にやりがいやプライドをもって生き生きと働いている人たちがたくさん参加しています。 そういうおとなたちとたくさん関わることにより、学生たちは憧れと希望を持って、社会に飛び出すことができると思われます。

携わった学生を指導していて気づいた変化としては、一様に「自信」がついているようです。

企業様と同じ目線でプロジェクトに取り組めたこと、自分たちの提案が企業様に受け容れられたこと、そして大規模なイベントの運営に参加できたことなど、日常(大学の授業やアルバイト)にはないスケールの取り組みに挑戦でき、それゆえに極めて大きな達成感を得られたからではないでしょうか。

主催者を代表して

みらいのたからばこ実行委員会 統括

株式会社ママそら 取締役副社長COO

見谷 麗

この度はご一緒いただき、そして大きなお力をお貸しいただき、本当にありがとうございました!

サポートいただいたどの出展者様も、様々なイベントや個別の打ち合わせなどでお会いすると、「学生さんたちと出会わせてくれてありがとう!」「本当に素敵な子たちに出会えた!」と口を揃えて言ってくださいます。

その背景には「いただいた視点が自分たちにはないものだったから」「とても真剣に向き合ってくれた」そういった彼ら彼女たちの想いが出展者様の心に響いているからだとお話を聞いていて強く感じています。

成果や役割が、目に見える形だったり、目に見えない形だったり、色々あるかもしれないけど、こどもの笑顔を増やす、そして学生さん含め、たくさんの大人たちがともに学び、成長する場を、これからもたからばこを通じて創り上げて参ります。

関連情報

取材後記

当初学生さんからは、インタビューという形式に緊張も感じられましたが、お話をし始めると、たくさんの気づきと、学生さんならではの改善提案など、目から鱗のお話がたくさん聞けました。

当初学生さんからの視点では、「お役に立てているかがわからない」という不安があったようですが、伝え方の是非はあるにせよ、その言葉の向こうでは、たくさんの企業の感謝や、賞賛が聞こえてくるようで、その部分が学生さんにとってのやりがいに直結しているのだと、取材を忘れて嬉々としてしまいました。

経験したことがない大型のイベントで、企画準備段階から、企業のみなさんと対話を重ねることで、最初は役割実感がなかった方々も、徐々に実感を持って役割を担っていく、そして自身の人生に重ね合わせて成長の糧とされている姿がとても印象的なインタビューでした。

指導教員の目久田様はじめ、学校関係者様、受け入れ企業様の多大なるご尽力の賜物ではありますが、これからも、もっともっとこどもの、そして携わる大人の笑顔を増やしていきたい。そのように強く感じた1時間でした。

携わっていただいたすべての学生さんの未来が輝かしいものになることを祈念して。

(文責 広報小菅 拝)

画像-485x364.jpg)