(左から、サステナビリティ推進室CSR推進部武野璃子様、吉田玲子部長、西田哲也室長)

「みらいのたからばこインタビュー」は、出展企業の方々や、イベントを応援してくださるみなさんの生のお声を直接伺い、記事化したコンテンツ。

想いを持った素敵なみなさんとの出会いから、今に至るまでを「みらいのたからばこ」広報・ライター小菅がお届けしていきます!

記念すべき第一回の今号は、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社の西田様。

含蓄あるたくさんのお言葉とともに、語らった内容についてみなさまにお届けいたします!

「みらいのたからばこ」との出会い

「全国47都道府県にみらいのたからばこ事業を広げたい!」

「その一の一として大阪で実装させたい!」

最初はグループ会社からの紹介で強い想いを持った代表の奥田さんと出会ったのがきっかけでした。

もともと私たちも、グループとして地域のこどもたちが夢を育むことに貢献したいという想いを持ってさまざま活動している中で、奥田さんがご自身が借入などもされて、相当な覚悟を持って「地域における共創モデルを一緒にやりたい!」と言ってきてくださったことに、強く心が揺さぶられたのを記憶しています。

私たちも関西地域の地場産業として、地域に育てていただいたという気持ちが強く、一の一として大阪でスタートさせるということにも大変意義を感じていました。

実はお話しいただいたタイミングは当時あまりよくなくて(笑)

私たちの次年度の取り組みがすでに決まっていたということもあるなか、プレス発表まで時間がない等のご相談もあり、なんとかこちらとしても優先順位などをやりくりさせてもらって、出展させていただくことになったんです。

私たちが入ることによって、他の地場産業の方々も「みらいのたからばこ」を認知、信頼していただけるのではないか、そういう顔役としてもお役に立てるのではないか、また、私たちも地域に育てていただいた企業として地域にご恩返しがしたいという想いもあり、ここでそれを体現できるのではないかと。

地域のこどもたちの夢や希望を育み、地域共創で地域の人々の幸福度を高めるという「みらいのたからばこ」の理念は、「地域の子どもたちを育む」を重点テーマの1つとして地域共創型サステナビリティ活動を展開する当社の理念とピッタリ重なったことも共感ポイントです。

目的とした「社会貢献と認知拡大」

私たち出展社が出展の成果を数字的なもので判断するというのは実はとても難しく、あくまで参加された親御さんやこどもさんたちが判断するものだと思っています。

そこを前提とした上で、当社グループは事業会社でもありますから当然ビジネスにつながっているのかといった指標で見られることも多いんですが、私個人としては社会貢献とビジネスにボーダーはないという感覚で、当事者である親御さんや、こどもさんの未来にどうつながっているのかという視点、あくまで参加いただいた人の記憶にどう魅力的に残っていくか、それが将来のファンづくりにつながるはず、そんな視点が大事だと考え活動していました。

効果とは違うんですが、感想として、「みらいのたからばこ」自体が初年度より二年目の方がびっくりするほどイベントも成長していまして。こちらもイベントの更なる成長を願って本音のフィードバックもさせていただいたところ、想定以上のクリエイティブでお戻しいただくなどして、単なる一過性のイベントではない魅力を感じ取りました。

私たちは、言葉、というかスタンスにもこだわりがありまして、さまざまご相談のある他のイベントでもそうなのですが「協賛」ではなく「参画」である、ということを常に意識しています。

「みらいのたからばこ」も、「協賛」ではなく、当事者意識を持ってきちんと「参画」していく。

参画しているからこそ、本音のフィードバックもできるし、一緒により良くしていける。

初年度参画したおかげで、二年目は共創へと発展した実感を得ました。振り返るとそんなふうに感じています。

出展を通じて感じる変化

社内メンバーの関係性の質が向上

実は初年度は独断で進めた部分がありまして「ちょっとだけ手伝って欲しい」とメンバーを半ば強引に巻き込んだ部分がありました。今でもそのメンバーからは「全然ちょっとではなかったですよね!」と言われ続けていますが、当時手弁当ではありましたが、それでも主体的に、当事者意識を持ってやってくれたことが印象的な初年度でした。

2年目は、売り場やイベントで直接お客様と対峙している心強い仲間が増え、当事者意識だけでなく、来場者目線でより良くするためには何が可能なのかなど、大きくシフトした年度だったと記憶しています。

また、この2年目は、内部の体制強化だけでなく運営側である「みらいのたからばこ」サイドとも良い共創関係を築けた年でもありました。

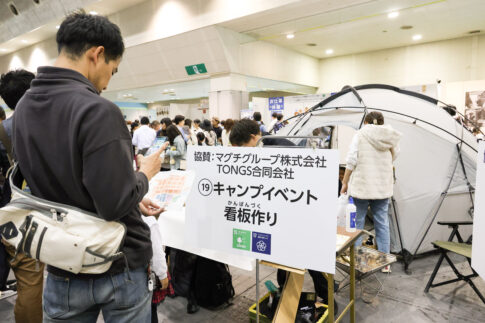

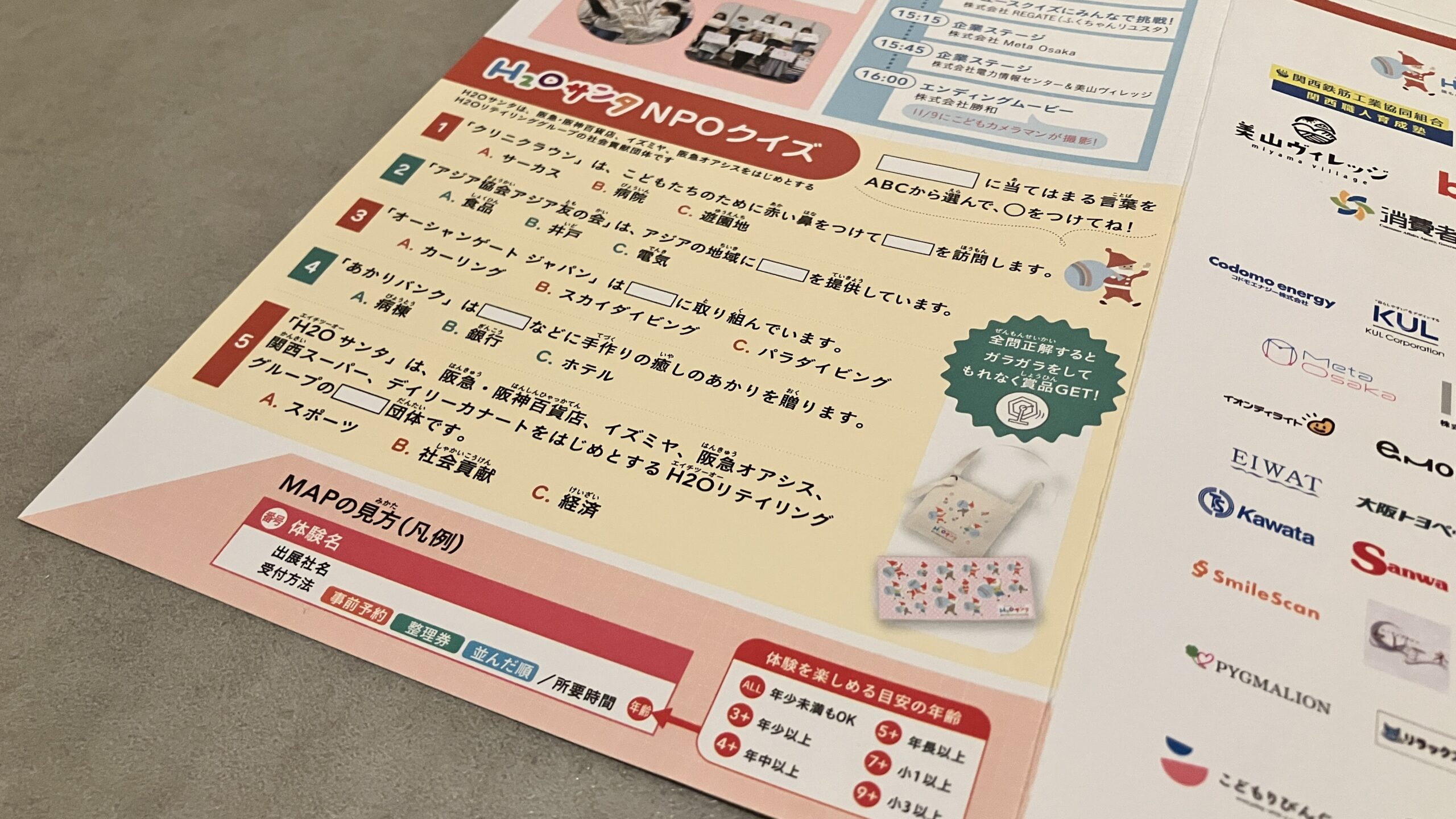

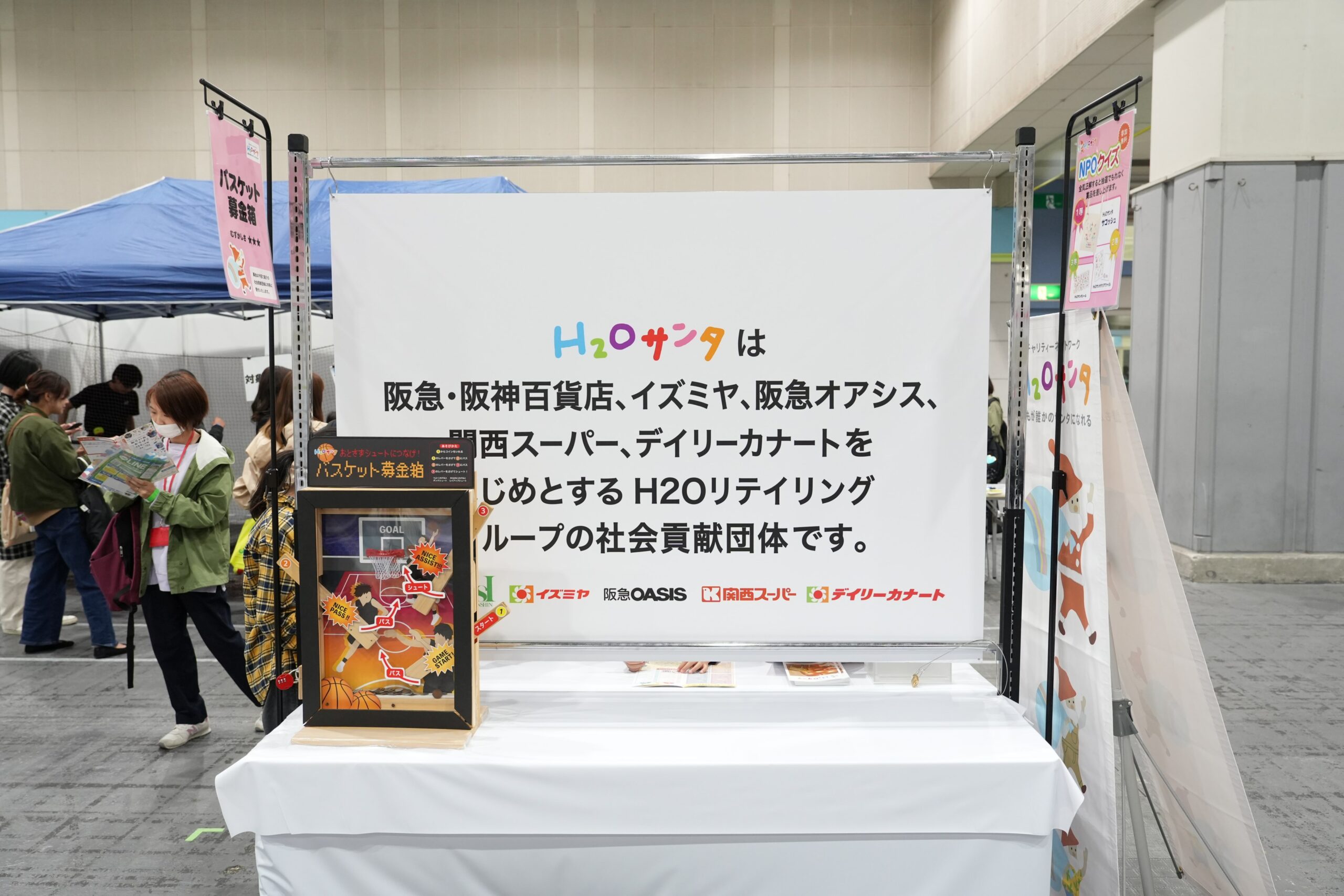

みらいのたからばことH2Oサンタでチャリティ文化や社会貢献事業を来場者に自然な形でお伝えするためにクイズラリーを行いました。

こうした取り組みは、内部のメンバーの成長はもちろん、会社組織、関係グループ会社全体に対しても良いメッセージとなり、活動共感者を増やすきっかけになりました。

まだまだ自信を持って社内の関係の質が劇的に向上した!とは言えませんので、これからも丁寧なコミュニケーションが必要だと感じていますが、それでも1年目よりも2年目の方が、年々関係の質はもっと向上できる。そんな可能性を感じた年度になりました。

成功の循環モデルを内部から外部へ

関係の質が高まると、思考の質が高まり、行動の質が高まり、結果の質が高まる。

ダニエル・キムさんが提唱している成功循環モデルのようなことが、内部で起きているんですが、私はこれを地域共存成功の循環モデルにも昇華できるのではないかという仮説を持っています。

私たち自身が内部で関係の質を高め、思考の質を高めていき、行動の質を高めていくことが、結果的に地域で共存していく様々なステークホルダーとの間の関係の質も高め、思考、行動の質向上につながる。地域に育てていただいた私たちだからこそ、地域に貢献できるのではないかと考えています。

特に嬉しかったエピソードとして

実は「みらいのたからばこ」に出展した際、小児病棟でクリニクラウンさんの訪問を毎月心待ちにしてがんばっていたお子さんが、退院することができ、クリニクラウンさんに会うために出展会場にわざわざ来てくれたんです。普段の活動で届いて欲しい想いが、そうしたイベントの場への再訪という形で伝わっていることを確認でき、とても大きな価値を感じました。

また、障がいをお持ちのお子様でも、スキューバーダイビングなどができたりすることを知ったご家族の方から

「自分のこどもに夢や希望をどういうふうに見せていったらいいかわからなかったが、こんな世界があるんだよ!ってこどもにいうことができます」

とわざわざ伝えてきてくださる人もいました。

恩返しというよりは、恩送り的なことが、本番だけでなく、出展を通じてさまざまなところで表現できる。こうした部分はプロジェクトに参画し、運営と出店の垣根なく共創しているからこそ得られた結果だと思います。

内発的動機の琴線

チームワークという言葉がありますが、私たちは「チーム感」という言葉を大切にしています。

前述もしましたが、内部の関係の質は、外部(地域)の関係の質に大きく左右することを考えると、良いチーム感を持って活動することがとても大事だと思っていまして、チームワークではなく、チーム感とすると、仕事やルール的なものではなく、人としてどう考えるか、というところに置き換わるように思うんです。より感覚的になっていくというか。

ひとえに「共創モデル」も、それを生み出す起点となるのは、内部共創モデルの構築があって、初めて外部共創モデルへと昇華するのだと思っています。

私たちが1年目から2年目、参画意識から共創意識へと成長していったのもそうです。

ここで大事にしているのは、個々人によって異なる「内発的動機の琴線」を知ろうとすることにあると思っています。

私たちは手法としてフィードバック文化を取り入れています。

自分は上長だから、部下だから、という役職的なものは一度置いておき、役割として何を思うかをきちんと本音で伝え合う。思考をするのに役職は関係なく、役割で思考し、それを互いに伝え合うことで内部の共創モデルは作られていく。そんなふうに考えています。

やりたい!が自由に広がる「妄想シート」

実は内部共創やフィードバック、内発的動機の琴線に関して嬉しい事例がありまして。

2年目から参画した武野から先日、「妄想シート」というものが手渡されたのですが、そこにはさまざまな制約は一度置いておいて、こうなったらいいね、ということが堂々と書かれているんです。

よく言われるWILL/CAN/MUSTのWILL部分。ここをシートに可視化することで、思考の幅が格段に広がるといったことがチーム内でありました。

できるからやるのCANや、やらなくてはならないからやるといったMUSTは事業会社である組織には当然必要ではあるんですが、まずは一旦おいておき、「こうしたい!」のWILLを考える。

これは私がそうしましょう、そうしてください、と伝えたわけではなく、役割を思考したメンバーが考えて自由に発想を広げてくれる。これはとても嬉しいエピソードでした。

活動を通じて気付いた強み「ホスピタリティ」

手間前味噌ではありますが、うちのグループのメンバーって本当にみんなホスピタリティが高いなぁと改めて感じ、グループとしてまだまだ成長していけると確信してるんです。

私たちも組織ですから、ずっと同じことをずっと一緒にできるわけではありません。

私が別の場所に異動するかもしれないし、メンバーがどこかに引き抜かれるかもしれない。そうしたことが常な中で、そこに残せるものって「想い」だけだと思うんですね。

この無形の「想い」を残すには、どんな想いでお互いが話し合ったのか、どんな想いで形にしていったのか、そんな想いと想いの交差がすごい大事だと思っていて、お客様商売をさせていただいている私たちの接客にも通じていると感じています。

生活者が自分たちの接客で、どのように生活をさらにより良くしてくださるか。それを想起しながら提供するホスピタリティというのは、仕事柄、精神として常に、そしてずっと持ち続けている矜持のようなもの、と考えてます。

「組織のあり方は戦略に従う」的な言葉がありますが、私は「組織のあり方は想いに従う」と思っていまして、「みらいのたからばこ」プロジェクトを通じても、そうしたことが表現できると、参画することそのものが私たちの成長につながるのではないかと、強くそう思います。

ズバリ「みらいのたからばこ」とは

年に1回グループが一体となってこどもたちの夢を応援する日

そのものズバリではありますが、私たちにとっては、育てていただいた地域にも、日頃の活動で触れあうご家族様にも、もちろん起点となる自分たち自身個々人、組織のためにも、良い恩送りを、想いを持って届けるために、ワンチームとなって一体で取り組む日で、参画から共創へと発展し、共に成長しあえる貴重な機会だと考えています。

これからも共に切磋琢磨し、一緒にご恩送りができればと思います。

関連情報

https://santa.h2o-retailing.co.jp/h2o-santa/index.html

https://www.h2o-retailing.co.jp/ja/sustainability.html

取材後記

1時間という短い時間ではありましたが、みらいのたからばことの出会いから、1年目、2年目とご一緒してきた中で、内部共創モデルを外部共創モデルとして昇華させてきた、西田様の熱い想いが随所に散りばめられたご取材となりました。

みらいのたからばこ出展を通じ、組織が成長する様、結果的にそれが組織を育ててくださった地域へのご恩送りになるという強い意思を感じた次第。

組織論やチームビルディングのお話もたくさんお聞かせいただき、改めて素敵な組織、素敵な部門の一端を垣間見させていただきました。

私も運営側の人間として、西田様に教えていただいた「内発的動機の琴線」、接点ある仲間たちとの日々のコミュニケーションで意識したいと改めて思いました。

(文責 広報小菅 拝)